各位旅行者,请检查飞船后视镜和核动阀门,调整电台音乐频率。前方即将降落于土星野餐旅馆:全息玫瑰碎片HologramRose.

「全息玫瑰碎片HologramRose」:一个写作团体,由一些玩家和游戏作者共同成立。我们希望一起做一些硬核又有趣的事儿。在疯狂的宇宙里,希望有片刻能打动你——每一位旅行者。

- 人类追寻简史:神、真理与自我

- 寻枪之路

- 结

一个男人,寻找他的枪。

男人、寻找与枪。

十分戏剧性的组合。

其中可能包括:(已然失却的)阴郁的金属光泽和气味、浃背的汗水、燥热疲倦的午睡时分、干涸的心。

——于是,对着一个斑驳而模糊的影子奋起直追,企求逃离徒劳无功的迷雾。

锈迹斑斑的过去与自我的真相交织在一起——正如形容枯槁的右手颤巍巍地握住雪地里的枪。

也许最终男人都没有找到它——也许找到时,枪已经彻底损坏;甚至,找到的只是一把假枪。

——于是,男人不得不继续找下去,在旷野之上、在逼仄的街头巷尾。

并且在途中发觉,一次寻找是如此必要,却曾被长久忽视。

如此紧迫,却曾被永远搁置,

在这仓促的人生中。

故事的最后,男人一无所求地扑向雪地里的枪,手臂伸得很远——在一无所获的宁静中。

在寻枪之前,一切先从寻找开始。

人类追寻简史:神、真理与自我

宋解放:“还没找到庞丽娜和老尚吗?要不回来吧。”

牛爱国:“不,得找。”

这是《一句顶一万句》的结尾。

这本书,分为《出延津记》与《回延津记》。像是《荷马史诗》,又像是《百年孤独》——有人在流浪途中、有人在归来路上。所有人无一例外,皆在细碎的尘埃中寻找着什么。

寻找什么呢?寻找一句话。

一个女人与人通奸,通奸之前,总有一句话打动了她。这句话到底是什么,吴摩西一辈子也没想出来。

上部讲述的是在二十世纪前期的河南农村,一个孤独无助的农民———吴摩西为了寻找与人私奔的老婆,在路上失去唯一能够“说得上话”的养女,为了寻找她,他不得不走出延津;下部记述了吴摩西养女巧玲的儿子牛爱国,同样为了寻找与人私奔的老婆,走向延津的故事。一去一来,延宕百年。

书的作者刘震云说,在写下这个故事之前,还有一个故事:在家乡农村,有一个老汉,未娶妻、无子嗣、朋友寥寥、环睹萧然,仅有一头牛与他相伴数十年。有天,牛死了。老汉,三天没有讲话,第四天时,独自一人离开故乡。他要去找一句话、找一个能说得上话的人。这句话在哪,这个人是谁,他不知道。但是,他得找。

显而易见,这些都是关于寻找的故事。

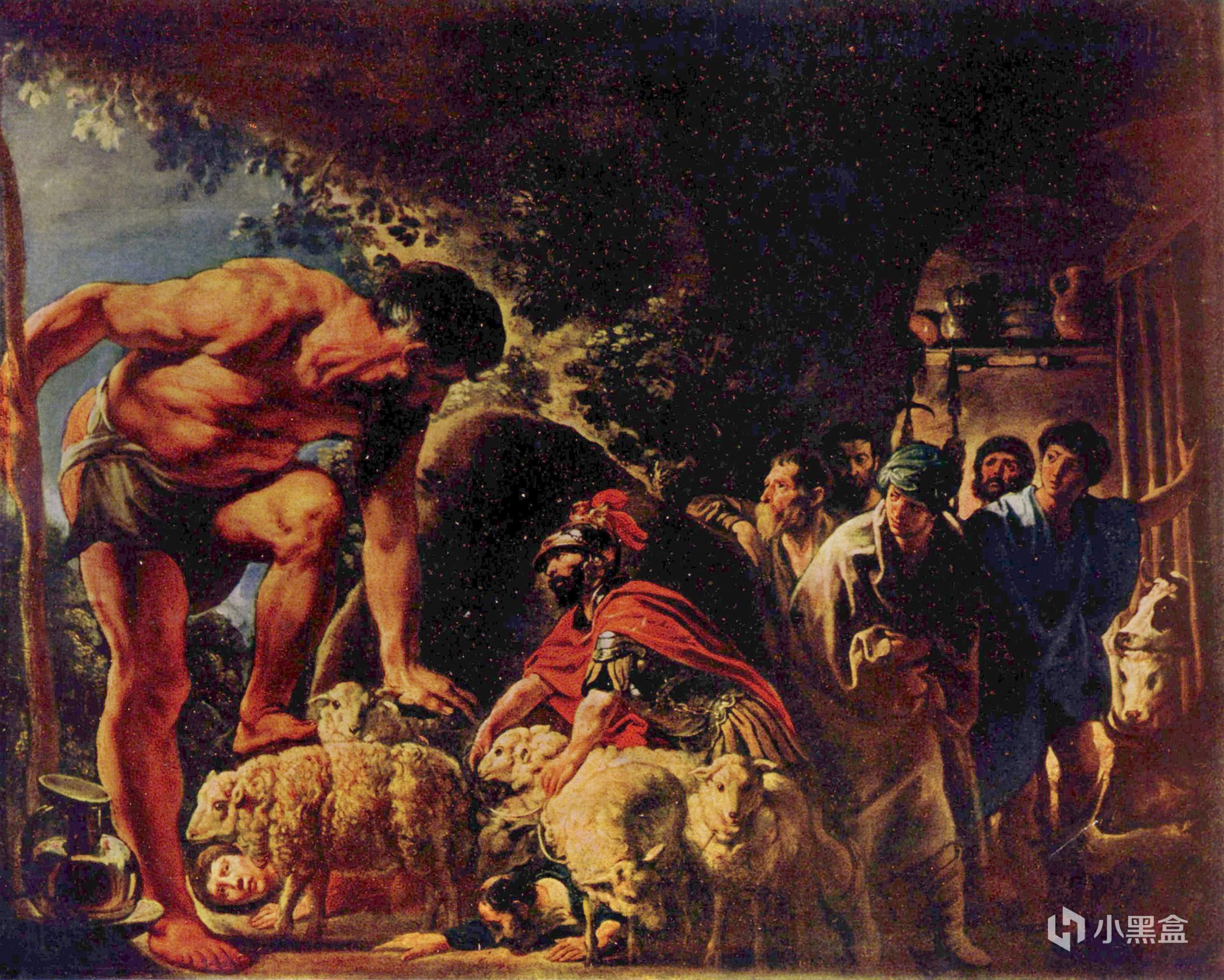

实际上,我们曾经创造、拥有过的最早的故事,亦是关于寻找。那时它们还留存于兽皮鼓与歌谣的应和之间——忒萨利亚的王子、乘坐阿尔戈号的伊阿宋,在科尔喀斯的橡树与火龙之间,历经艰险终于取得金羊毛;伊萨卡的国王、从特洛伊凯旋的奥德修斯,沉沦于海上十年漂泊,从独目巨人与女妖塞壬危机四伏的魅惑歌声中脱险,几经坎坷重回故国与爱妻身侧。

从古希腊神话与戏剧、到荷马史诗、到但丁、塞万提斯、歌德,再到卡夫卡与索尔贝娄。

追寻,这一叙事的母题,从未缺席。每一代人都在重写一个关于追寻的故事。

为什么呢?因为我们无法停止寻找。

#我们——无法停止寻找

世界上有一种鸟是没有脚的,它只可以一直飞呀飞,飞得累了就在风中睡觉……这种鸟一生只可以落地一次,那就是它死的时候。——《阿飞正传》

那意味着:要么找下去,要么死去。

I’ve been to Hollywood

我去过好莱坞

I’ve been to Redwood

我去过红木镇

I crossed the ocean for a heart of gold

我穿洋过海为寻黄金般的心

——《Heart of Gold》

Neil Young知道自己在变老,他穿洋过海,也一定要找到它,黄金般的心。

盖茨比信奉这盏绿灯,这个一年年在我们眼前已渐远去的极乐未来。它从前逃脱了我们的追求,不过那没关系——明天我们会跑得更快,手臂伸得更远,总会有个美好的清晨……于是我们奋力前行,小舟逆水而上,不断地被浪潮推回到过去。——《了不起的盖茨比》

盖茨比怀揣着飞蛾扑火般的勇气与热望,他的生命最新鲜美好的部分早已寄托于此——他朝城市尽头的绿灯伸出手臂。

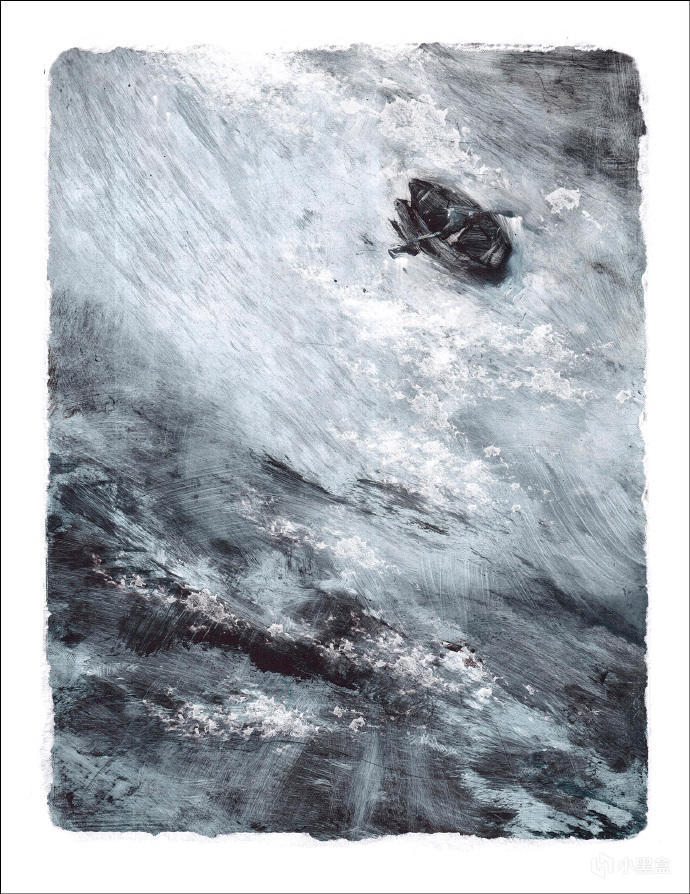

亚哈被复仇的烈火炙烤着,他全部的思想和行动只有一个目的:最终捕获莫比—迪克。出于这种激情,他乐于放弃一切凡俗的乐趣。然而,为了追寻我们梦幻中的遥远的神秘之物,或者历尽艰辛去追逐一种诡异幻影,而这幻影迟早会出现在所有人的心头,那么,我们这样地环球穷追,若没有让自己陷入徒劳无功的迷雾,就是在中途了此一生。——《白鲸》

亚哈早已死去——于狂风骤雨的海上,挺立在裴廓德号船头的只是一个鬼魂,带着无可磨灭的幻痛,在追寻复仇的宿命中,他终将迎向属于自己的、暴虐的死亡之雨。

当寻找已然成为他们存在的方式——这寻找便犹如生命降临的初刻,从此再难止息。

就像《蔚蓝山》中,你朝着蓝色山巅所在的方向——那里皑皑一片,按下了跳跃键。

#我们——去哪找呢?

有时,你必须跋山涉水,用手掌与步履丈量天涯海角。你要从暴雪肆虐的山巅取下雪莲花的血色一角、你要穿越灰褐色的戈壁与海市蜃楼中的绿洲,从冒险与经历中得知,最后的宝藏就在儿时初次下定决心环游世界时,手中紧握着的、摇摇晃晃的秋千下。

我爱你是因为我做过一个梦,遇到过一位王,卖过水晶,穿越过沙漠,遇到部落之间发生战争,我还在一口井边打听过一位炼金术士。我爱你是因为整个宇宙都合力助我来到你的身边。——《牧羊少年奇幻之旅》

在满洲里动物园,有一头大象,它每天就他妈的一直坐那儿。一动不动的,你真不想去看看?——《大象席地而坐》

在幽冷肃杀的北方小城,四个深陷生活的谎言之泥潭中的人,决心离弃自己的生活。不约而同地想要去另一个遥远的城市:满洲里,去看一头席地而坐的大象。他们的寻找之旅是如此明了、简洁。他们能找到吗?

有时,你必须在心间鏖战,置身于盘根错节的精神迷宫中。企求在旷日持久的灵魂探寻中,觅得内心的答案与回响。

奥雷里亚诺上校发动了三十二次武装起义,三十二次都遭到了失败。他跟十六个女人生了十七个儿子,这些儿子都在一个晚上接二连三被杀死了,其中最大的还不满三十五岁。战争结束以后,他拒绝了政府给他的终身养老金,直到年老都在马孔多作坊里以制作小金鱼为生。

他不再想她,也不再想其他女人,端着热气腾腾的咖啡走进作坊,打开灯来数点存在铁皮罐里的小金鱼。有十七条。自从决定不再出售,他仍然每天做两条,等凑够二十五条就放到坩埚里熔化重做。

在他嵌鱼尾的时候太阳出来了,射出炽烈的光芒如帆船破浪般吱嘎作响。

也就在那时,她理解了奥雷里亚诺·布恩迪亚上校制成小金鱼随即又销毁的举动。世界不过是身外之物,她的内心不再为任何苦痛而波动。

——《百年孤独》

奥雷里亚诺·布恩迪亚上校,垂暮之年,居住在老房子的昏暗斗室之中。这个曾经蜷缩在他掌心的变幻莫测的世界,他已置身事外。他寸步不离——铁皮罐、坩埚、未完成的金鱼的红钻石眼睛。在热浪翻涌的熔铸之间,上校的灵魂在心间穿梭,于芜杂丛林般的往事与心绪中,缄默又孤独、一无所求地寻觅着某场不可重现的凌晨战事中的喧腾与激情。

#我们——找些什么呢?

Seek

四处探寻

Vowing on

发出誓言

Vanish antler

不见踪迹的棕鹿角

Valley born

低谷中重生

——《Euphor》Novo Amor

我们——你、我,整个人类在找些什么呢?

犹如刚降生的婴孩面对未知又嘈杂的世界时呼唤“妈妈”,在整个人类文明的黎明时分,置身于不可理解的宇宙中,目睹难以言喻的火光与水面,人类一直在寻觅着自己的造物者,造物寻觅造物者——这项旅途总是旷日持久,充满坎坷与神秘主义的苛责。但又如此紧迫、不容搁置,仿佛这是世界上的第一个问题、世界上的最后一个问题、世界上的唯一一个问题。

于是——我们开始寻找神。寻找宗教式的宁静与归宿、彼处水如酒的希望与救赎。犹如《银翼杀手》中的罗伊带领仿生人穿过空无的王国和璀璨的星云,寻抵父的圣殿,渴望从其口中获知生命的真相。

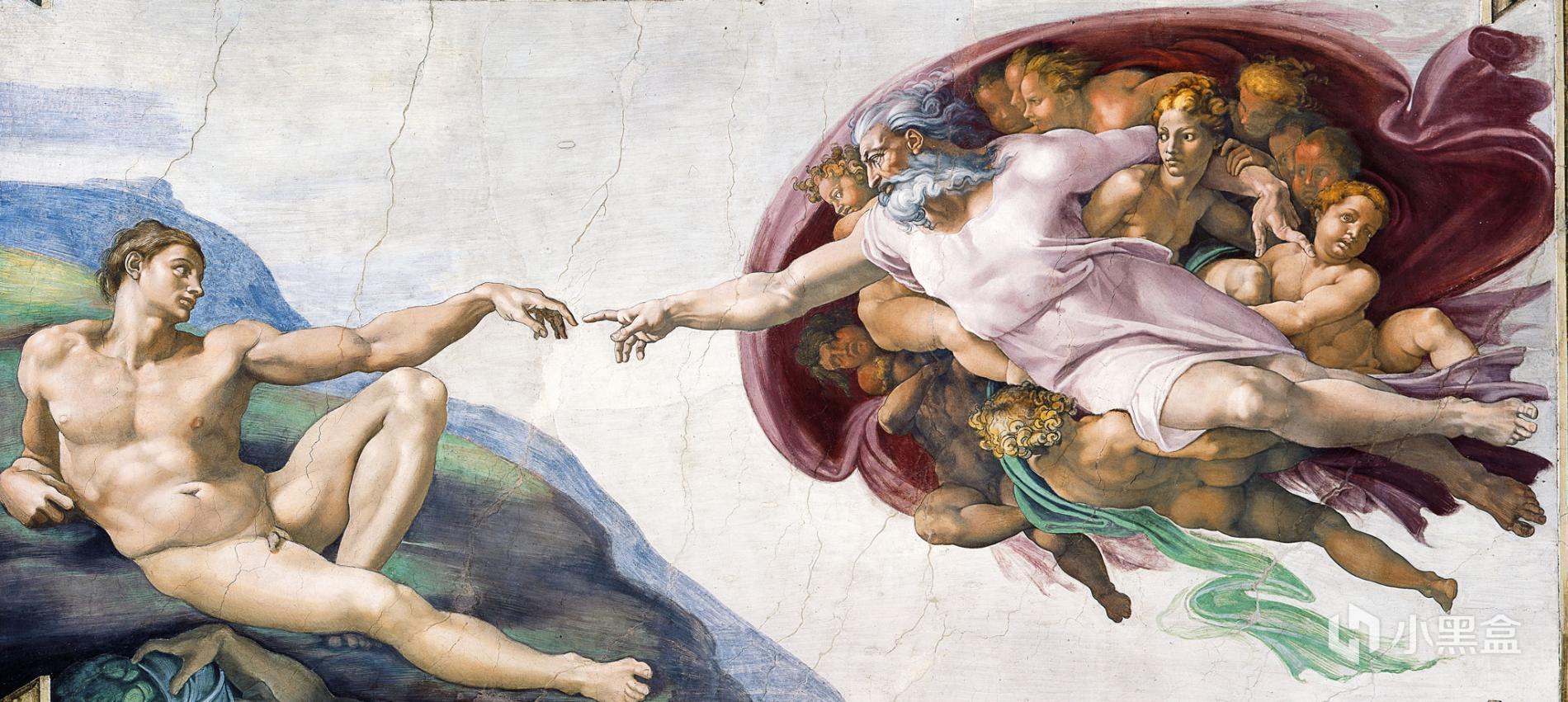

1:1起初神创造天地。

1:2地是空虚混沌,渊面黑暗;神的灵运行在水面上。

《旧约——创世记(Genesis)》

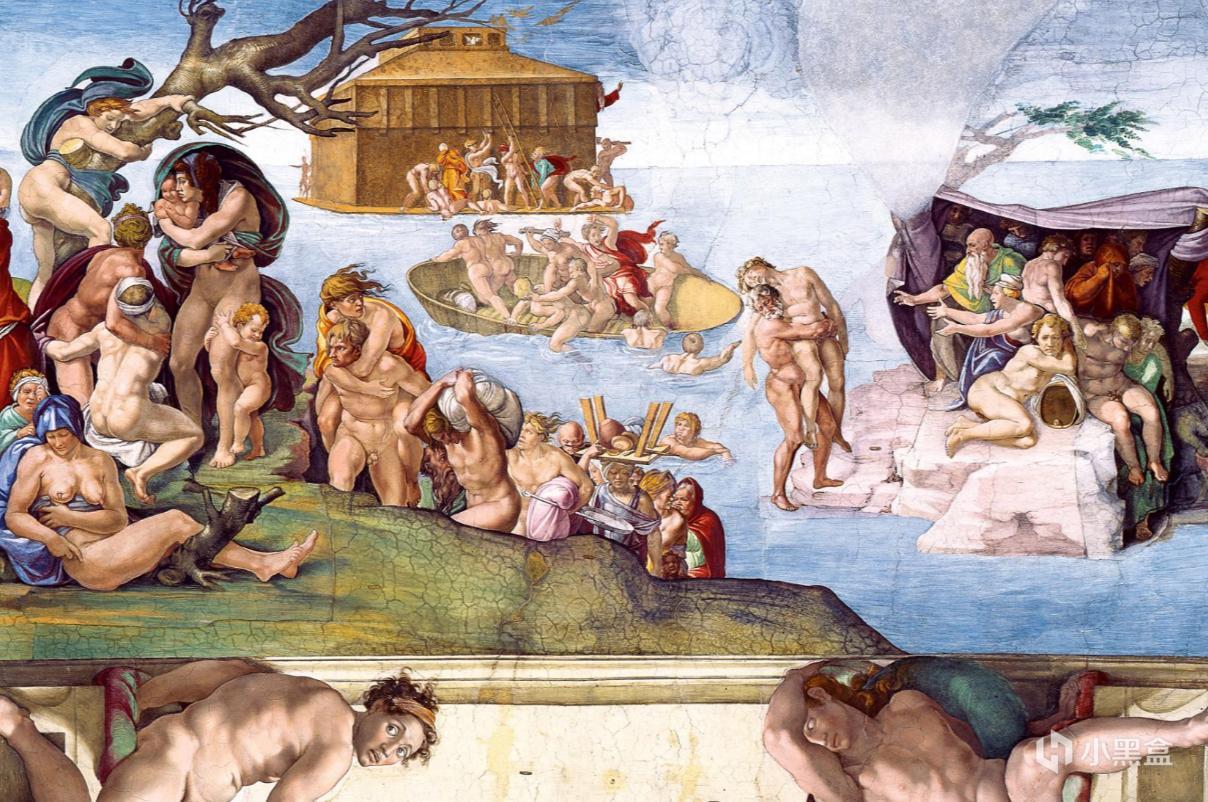

神的子民把祂创造世界的神迹描绘、镌刻在巨大的圣殿顶端,希望可以获得唯一的父的赞许与庇佑。

有人历尽艰难与考验想要拜谒他的神,倾其所有一睹神的光芒与容姿,仿佛世间所有苦痛皆可一举消弭。

贝雅特丽齐说:“你对我的爱本可引导你去寻求真善美的事物,因为再也没有其他值得去追求的东西了。”我用大家共有的那种语言,全心全意地向上奉献了我最美的语言,以报偿上帝给我的无上的荣耀……有两条长长的火光,略显微红色,出现在我眼前。我于是喊道:“神啊!我赞美你的荣光,你的美丽!”

——《神曲》

意大利诗人但丁·阿利盖利在幻想与虔诚中漫游神的王国,于半梦半醒间深入圣境:地狱、炼狱与天堂。在地狱边境(Limbo),神之子降生于世之前的古老异教徒们,在这里静待受洗与审判。

巧合之间,Playdead Studios游戏工作室制作过一款黑白画风的横屏冒险游戏:《Limbo》。讲述了一个小男孩面对多舛命运与暴虐世界时的渺小与勇敢:他只身一人去寻找自己的姐姐。之后,同一个工作室的另一款名叫《INSIDE》的游戏将“寻找”延续了下去,这次这个小男孩寻找的恰巧就是他的造物者,他的神。

不出所料,无可避免,他们的寻神之旅,皆以徒然、空无或者无法挽救的自我湮灭收场。

仿生人罗伊·巴蒂愤而弑父,在雨中静默高贵地死去;红衣小男孩则在不顾一切的痛苦与毁灭间,沦为了最终的傀儡。

寻神,终究像是心怀信仰、纵身跃入深渊。信众熙熙,后无来者。念念不忘,却无回响。神以及神的宇宙保持着冷酷、难以理喻的沉默。

弃我去者,昨日之日不可留。

一些人,从跪拜中沉默地站起身来,决定从此以后不再信仰、不再追寻神祗的古老幻影。他们决定去追寻那些值得相信的东西。

寻找什么呢?——我们开始寻找真理。

寻找爱、正义、自由、善良、美……

这些简单的名词里,寄托了我们对这个世界的所有希冀与奢望。

也许,这些亘古不变的道理与绝对的价值,是值得追寻、值得为之献身的吧。

宛如哥谭市的黑暗骑士一般,将善与正义铭刻在披风之上,守护所有危机四伏、野草丛生的夜晚。更多的人倾尽所有追寻它——心中的真理,像头顶的星空般深邃闪耀,仿佛触手可及。

1789年,法兰西的巴士底狱灯火辉煌、喊声滔天。勇敢又智慧的人们,将自己心中的真理凝聚成文,满怀热切地期待一个更美好、更伟大的明天。

人生来就是而且始终是自由的,在权利方面一律平等。

财产是不可侵犯的神圣权利。

——《人权宣言》

人们把握十足地相信,诉诸理性与正义,国家、民族、政府……这个世界会越变越好,真理果真值得追求。

直到1914年6月28日,阳光明媚。在塞尔维亚的庆典人群之外,十九岁的加夫里若·普林西普对着黑色的敞篷汽车连开两枪。在这之后,蓄谋已久的欧洲——人类仅有的真理之保有者们撕破了伪善的面具,以最野蛮的方式向文明的倒影致敬。

协约国总士兵阵亡: 5497600人;同盟国总士兵阵亡: 3382500人。

这是人类有史以来对真理曾有过的最深切的怀疑。正义、善良、自由以及可笑的爱,成为蜃景中的火焰。

我看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂/一群迷惘的柏拉图式空谈家就着月光跳下防火梯跳下窗台跳下帝国大厦/他们在窗台上绝望地唱歌,翻过地铁窗口,跳进肮脏的巴塞克河。

——《嚎叫》艾伦·金斯堡

一代年轻人在虚无中挣扎、在黑暗中沉沦、在混乱中放纵、在自我消磨中死去。

他们被称为垮掉的一代(Beat Generation)、迷惘的一代(Lost Generation)。

《浮士德》里的天主说:一个善人即使在他的黑暗的冲动中,也会觉悟到正确的道路。

可惜,无论是浮士德还是一战后的年轻人,皆一语成谶。

“你真美啊,请停留一下!”浮士德依约倒地而死。

从此,真理亦令人畏惧,通往真理的路途也让人谨慎。

从此,人类执着追寻的步履也稍稍放缓。

怀揣理想与热望奔赴意大利获得银质勋章、目睹战争与文明的幻灭、书的扉页写着”你们都是迷惘的一代“:欧内斯特·海明威的一生,是追寻的一生,亦是追寻幻影的一生。

稍纵即逝的爱、无望的战争、日渐消逝的才情之光。海明威犹如那个时代的很多人,被神遗弃、被真理背叛,追寻之路雾霭弥漫。欧内斯特战后移居古巴——驾着渔船开赴光彩斑斓的拉美海域。广阔的洋面、长长的金沙滩和白沙滩、高耸的海岬、褐色的大山、梦中听到拍岸海浪的隆隆声、安眠时闻到甲板上柏油和麻絮的气味。他对这片寄托了男人精神世界的海域深深地眷恋着。

他写下了与之前截然不同的篇章,他不再追寻战争、不再追寻光荣、不再追寻壮丽,不再追寻神(他也从未真正相信过)、甚至不再追寻真理。

他不再梦见风暴,不再梦见女人们,不再梦见轰动的大事,不再梦见大鱼,不再梦见打架,不再梦见角力,不再梦见他的妻子。他如今只梦见某些地方和海滩上的狮子。它们在暮色中像小猫一般嬉耍着,他爱它们,如同爱这男孩一样。——《老人与海》

他看着飞鱼一次又一次地跃出水面,看着那只鸟徒然无功地上下翻飞。那群鱼离我越来越远了,他想。它们游得太快,太远了。但也许我能抓到一条离群落单的,又或许,我的大鱼就在它们附近。我的大鱼一定就在某个地方。

当往昔岁月皆已化入无可追回的记忆。海明威和圣地亚哥皆决定全心全意地追寻一条腹部带有美丽紫色花纹的大马林鱼。

一个男人,孤身一人追寻一条鱼。

他能想象它在水里游的样子,它那翅膀般的紫色胸鳍大张着,直竖的大尾巴划破黝黑的海水。

“鱼啊,”他说,“我爱你,非常尊敬你。不过今天我得把你杀死。”

圣地亚哥代替海明威与这条美丽、高尚的大鱼在海上搏斗,在重压之下保持从容与坚韧,故事的最后圣地亚哥带回了完整的大鱼的骨架——追寻一条大鱼的旅途宣告结束。老人疲倦又宁静地在路另一头的棚屋里安眠,梦中,他又一次遇到了狮子,在年轻时曾抵达的非洲。

神、真理以及一切耀眼的事物已成昨日,曾经渴求、追逐的心已然疲倦。在哈瓦那的清晨,闻着陆地微风带来的非洲气息,目睹全书结尾我们才恍然大悟——原来,在所有追寻故事的尾声:大鱼、狮子、象,这些有如地平线般逐日远去的目标,不过是自我的幻影——我们踏过千山万水,孜孜以求地,不过是我们自己:死于旧日世界的自己、于梦中幻灭的自己……

——原来,这世间只有一场追寻。到头来,我们只不过是在寻找自我。

认识你自己。

——Phemonoe

一切直接地面对自我的哲学思考都直接地讨论涉及自我的种种性质。而自然哲学和神学的直接对象虽然分别是自然和上帝,但是其真正的旨意仍然在人,仍然在人的本质的自我认识。

对上帝的崇敬其实是人对人自身的崇敬。宗教是,而且只能是人对自己本质的意识。我们在自然里所寻找的并不是自然现象和上帝救赎的种种奇迹,而毋宁说我们所真正寻找的乃是对我们自己的倒影和人的世界的秩序。

——《哲学是什么》

人类的追寻之路周而复始、亦复如是。

当我们以此叙事模式为范本,以追寻之母题为考量时:“一个男人,寻找他的枪”的故事,也开始逐渐显出脉络、光泽与意义来。

寻枪之路

夏季午后,溽热、冗长犹如巨兽的腹腔。年轻刑警村上结束了射击训练,廉价香水挥发在空气中,置身逼仄拥挤的公共汽车内,村上身心俱疲。半睡半醒之间、模模糊糊的光影闪动。当他临近目的地,轻拍口袋时,如梦初醒般的惊惧扼住了他——从这一瞬间开始,他成为了电影史上(可能是)第一个丢枪、并踏上寻枪之路的人。

电影《野良犬(のらいぬ)は)》(黑泽明 1949)的故事,就从这里开始。

村上奋力推开人群,朝着远处一个模糊的身影狂奔不止,直至它消失在热浪席卷的午后漩涡中。村上返回警局,经由资深刑警市川的协助,循着偶然得来的线索,深入日本战后社会的底层罅隙与黑暗角落寻找真相——在枪响之前。小偷、枪与凶手的故事逐渐浮出水面,而水面之下的正是社会之腐化、身与灵魂皆流离失所的芸芸众生。

村上的寻枪之路,与我们探讨的追寻叙事结构不谋而合。他于人潮拥挤处找到了一个惯犯扒手,得到了枪贩交易的线索:“在旺区游荡、假装潦倒就行。听说枪贩自然会找你。” 在看似颓丧、实则敏锐的伪装之旅中,村上终于遇到了他的“坤诺”。

与《极乐迪斯科》中咒骂着朝树上的尸体扔石头的坤诺神似,电影中这个痞气十足的男孩,也不住地朝喷泉边抛石块,指示村上买卖“炮仔”的场所何在。这一幕不仅给了村上重要的寻枪线索,也展示了日本战后社会的涣散、法纪失效、秩序崩解,就像神灵的圣殿已然消解、国王的冠冕黯然失色、星星和鹿角象征的康米主义也沦为幻灭之后的瑞瓦肖——它沉浸于迪斯科灯球的虚无光芒与细碎色彩间,有如昨日焰火,冷照苍穹与山壁。

村上寻迹而去,找到的却并不是自己遗失的那把曲尺手枪,而是一声枪响、一条人命、白花上的鲜血和一片狼藉的番茄地。遗失的枪中还有六颗子弹,以及逍遥法外的凶手。时间每流逝一秒,责任丧失后的余痛便叩击在年轻刑警心上一次。

在烟柳巷中,村上二人寻得名叫春美的舞女,并一步步探明罪犯游佐的身世与生平。险象环生、环环相扣的紧追不舍间,二位警探距游佐也越来越近。村上也日益发觉,自己夜以继日、睡梦与现实中追逐的这个幻影般的窃枪凶手,竟然与自己如此相似,不仅是身材、年龄与相貌,更是遭遇与经历、内心世界曾面临的搏斗与抉择皆恰如其分地相像,好似并蒂双生。

原来名为游佐的罪犯,与村上自己都是从战场上幸存的退伍军人,并且都曾在火车上遭遇抢劫、流离失所、失去一切。即电影中言及的“战后派”,但村上保有着对善的追求、对正义的决心,在这个人生的转折点上,阻止了自己内心之恶的大获全胜,选择了成为一名刑警,努力捍卫光亮的一侧。遗憾的是,被自己信仰的真理背弃后,游佐放任了自己,放弃了心中的道德准则与理想追求,沦为了自己憎恶的阴暗社会的一部分。

村上与游佐,像是20世纪40年代末日本社会年轻一代的写照,在迷惘与痛苦中做出了截然不同的选择。此岸是光亮、彼岸是深渊,在此在彼,只一线之隔。犹如蝙蝠侠于无数暗夜的城市穹顶,追逐那张紫色的笑脸,直到最后才发现,原来那个幻影正是彼岸的自己——曾经未选择的自己。

与怪物搏斗的人要时刻警惕自己变成怪物;长久凝视深渊时,深渊亦回以凝视。Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.

——《善恶的彼岸》

犹如神探夏洛克与莫里亚蒂,于瑞士的莱辛巴赫瀑布狭路相逢,并一同坠落在水雾氤氲中;犹如黑暗骑士与小丑立在午夜教堂的穹顶,一同在自我毁灭的边缘搏斗。村上也最终孤身一人面对着自己手枪的窃贼,在一片花草茂盛的林木间、在大雨骤歇的清晨,在娴静少女的钢琴乐音中、在小孩子并肩走过哼唱的儿歌声里,光影闪烁、草木窸窣,手腕的鲜血不住地流淌。厚重的喘息声在风中消散,村上终于将银白色的手铐戴在了未曾存在的另一个自己的手腕之上。这是一种救赎、是对往日选择的笃定守护,也是对光亮与黑暗的最终确认。

电影结尾,洁白的花丛中乐声悠远,开阔宁静。追寻,得到了安顿。

若黑泽明和村上的寻枪之旅,最终以觅得他者,来确信自我的存在。那么《寻枪》与《极乐迪斯科》中的追寻,则是为了寻找自我曾遗失的部分——那些曾经拥有,现在却不知去向的东西。它们散落在昨日世界和生活的角落,静等着宿醉将醒的男人有如密涅瓦的猫头鹰一般于黄昏起飞,再次审视自己曾行过的道路。

电影《寻枪》的故事依然起始于溽热的午后,西南边陲小镇,山路与尘埃弥漫,旷野和山林郁郁葱葱。民警马山前夜参加妹妹的婚礼,在沉重的宿醉中醒来时,耳畔是妻子喋喋不休的抱怨与儿子的哭喊,他在床边提上裤子时,发觉少了一些重量——这不能承受的生命之轻让他恐惧:随着兀然生出的哀鸣曲调,他的枪夹掉在地上:空空荡荡。他的枪,不见了。

世界,一个深灰色的星冕(a dark grey corona),有如一个断裂的球体,其上覆盖着灰域(pale),四周爆发出灰色的耀斑和日珥,在光芒之下,伊苏林迪(Insulinde)洲像水面上的灰色巨石,在其中埃斯佩兰斯河(Esperance)流经的北部港口瑞瓦肖(Revachol)——一个由航海家、开拓者、强盗与狂热的淘金爱好者建立起的强盛殖民帝国,虽然途径本世纪,她已因无休止的战争、革命与政治实验而千疮百孔。

在瑞瓦肖西部的国际区,无序的社会秩序成为野心家的沃土与温床,危机四伏的导弹威胁无时无刻不再提醒着这块无主之地的动荡与囹圄。瑞瓦肖北部的加姆洛克(Jamrock)区,是其中最糟糕的城区之一,北加姆洛克亦即马丁内斯(Martinaise)也是最动荡的街区。野松公司、菲尔德电气(FELD Electrical)以及大革命留下的遗迹,在这里对抗与交融。三百年前第一批来到这里的尤比萨特移民者建起高大的木质教堂,依旧在海岸边漠然地注视着彼岸的凄凉世界。

而你,哈里尔·杜博阿(其实你需要相当久远的时间才能想起这个名字、这个遗失的身份)躺在马丁内斯街区,一个名叫褴褛飞旋的旅店二层。数小时之前,你在一楼的酒吧里歇斯底里地哭泣、咒骂;一无所求地酗酒、打滚。大喊着“一切都将被烧毁”、“世界末日马上且必须来临”,你将枪——准确的说,是你的维利耶9毫米手枪塞进嘴里威胁所有人你将要自杀,就像九月伊苏林迪的雨水和海面之上整装待发的二十艘联盟军舰一样,威胁着所有人。在你内心的狂欢尾声,你半裸着大声唱起《圣桑最小的教堂》,酒精——半致命的化学物侵入你的大脑,逆行性失忆症已不可避免地大获全胜,就像灰域(pale)终将不可避免地覆盖极乐世界(Elysium),虚无终将大获全胜的那一天。

你从死神般的宿醉中苏醒,透过支离破碎的玻璃朝外望去,人道主义之母、无罪者德洛莉丝·黛(Dolores Dei)美丽瞳仁中的这个迷人又嘈杂的世界让你倍感陌生——你深觉一无所有,除了摇摇欲坠的庞大身躯、碎片般的衣物与挥之不去的酒气。最多一个小时,或者十五分钟之后,你就会发现,你是一个警探,而此时此刻,你丢失了许多东西——其中就包括你的枪。

你真以为我搞丢维利耶9毫米手枪了?小伙子们,给你们看看,9毫米火红热辣的铅制小辣椒!—— 哈里尔·杜博阿

当你——哈里尔·杜博阿摇摇晃晃地朝楼梯迈步;此时此刻,民警马山也正朝着白宫跑去——那是一幢洁白高大,梦幻般的房子,有人说他丢失的枪,就在那里。杜博阿与马山,不得不立刻踏上寻枪之路,不容搁置,因为这是他们找到遗失的一切的关键。

遗失了什么?枪的背后,又是什么?

#身份与认同

马山丢枪之后,面临的第一个处分就是脱掉警服。

不仅仅意味着职业的结束,更意味着一种身份的剥夺,一种社会认可的丧失。马山丢枪之后,首先随之而来的正是一种对身份剥夺的惊惧。

对“我是谁”这个问题的迷茫其实质是对自己身份的怀疑。身份即角色,是人在生活中,包括自然生活与社会实践中所需承担的工作。身份有其对应的属性,当一个人对自己的身份产生怀疑,毫无疑问,这将是对他自己整个人生的巨大怀疑和否定。——《雨王亨德森》

催促他寻枪的第一动力即是对身份的找回与再建构,这一点,对杜博阿而言,亦是如此。

失去了警徽、失去了警枪、失去了身份证件,在杜博阿开始探索世界、解决案件,为这个兵荒马乱、废墟般的城市注入光亮、建立秩序之前,他首先应该做的就是寻找自己的身份,重新构筑起自我认识的藩篱,才能从他者汲取完善灵魂的养料。

你已经44岁了。你是雷瓦科41分局的中尉,也是让·维克玛的搭档。你26岁加入RCM,在18年的服役生涯中,共破获案件216起,仅导致三人死亡,既效率惊人,又在仅靠开枪解决问题的RCM警探之中保有人道主义精神。你被称为案件开罐器、摇滚明星警探。有许多人,相信你,依赖你。

寻枪,即是寻找身份,亦是寻找一种社会与他人的认可。唯有此,才能从混乱的现实与人群中觅得一丝慰藉,才能赋予自身一种价值感与使命感——孤立无援的境地,不知为谁而战的警探,只能步入失败的圈套。

#爱与激情

马山别无选择地踏上了寻枪之路——不过,寻找遗失的枪恰好(或者注定)成为了一条线索、一个契机、一盏灯,让他得以重新审视内心深处尘封已久的爱与激情、重新建构与确认爱的秩序。他迈上白宫的台阶,轻轻叩击巨大的石门——打开门的人,只消惊鸿一瞥便让马山心生涟漪:她是李小萌,儿时青梅竹马的恋人,后来南下打工时嫁给了其他男人,从此销声匿迹。原来,她又回来了。

“马山,你咋个来了呢?”

《会饮篇》:“人依靠眼睛和灵魂同时惊鸿一瞥到纯然清一的美本身,从此其他可怜的生活都不再值得过。”

在马山心中,这就是他内心深处的阿弗洛狄忒、这就是他灵魂里的美与爱本身,从前的他一直在逃避、一直在掩盖、一直在自欺欺人。正是寻枪之路,让他不得不直面这种欲望、这种愿望。正如杜博阿的未婚妻朵拉——象征着人道主义的浪花,六年前离开了41分局的摇滚警探,搬到格拉德的米诺瓦(Mirova)定居——那里,是灯球闪耀的世界之都。哈里尔将这段爱与绝望深埋进记忆深处,直至踏上寻枪、破案之路,才不得不、也许是命中注定要再次直面她——那个来自往昔的、象征人道主义依然站在他这一侧的女人。犹如盖茨比努力伸出手想要触碰、把握码头对岸的绿灯一般,杜博阿早已将心中的爱与理想寄托在了这个留存于昨日世界的女人之上。

每当我独自坐在那里,缅怀着那个古老而神秘的世界时,我又想到了盖茨比第一次认出黛西家码头尽头那盏绿灯时所感到的惊奇。他经历了多么曲折漫长的道路才终于来到这片蓝色的草坪上,他觉得他的梦一定近在眼前,不可能抓不住的。然而他不知道那个梦很久之前就已经离他远去,遗失在城市尽头一片漫无边际的混沌之中,在那里,只有合众国的黑色田野仍在茫茫夜色中向前伸展。

——《了不起的盖茨比》

必然中的意外、不确定性中的注定:一次不容搁置的寻枪之路,重新面对来自往昔的爱与激情,重拾或者终究舍弃,这些都是马山或者杜博阿迈向真正自我的必由之路。

#价值与性能力

一个男人,寻找他的枪。而这枪某种意义上正是指男人的欲望与性能力。

马山被临时扣押在看守所内,食指比出的手枪,以及倒映在墙上的阴影,暗暗隐喻了性器官以及男性的欲望(Libido)。

力比多:英文Libido的中文译音,其基本含义是表示一种性力、性原欲,即性本能的一种内在的、原发的动能、力量。

这把犹如性器的枪是一个符号,代表一切与生命活力有关的一种“生命能量”,一种旺盛的生命力、一种迸发着的野性。人到中年、在庸碌无为中消沉的马山,正如王小波笔下缓慢受锤的公牛,随着时间消逝的,正是这样一种力量。这不仅仅指与妻子交媾时的无力感,更是一种对世界、对生活、对自我的无力感,这是一种屈服,一种妥协,一种反父权语言的叙事。

寻枪,正是寻找旧日的性能力,正是寻找激情、寻找野性、寻找价值。

——于是,奋起直追、热烈反抗,直面中年庸碌的危机与泥潭般的处境:事业、家庭、爱情的迷雾与漩涡。

马山在寻枪之旅的尾声,用身体挡住了窃贼手中举起的枪、以及仅剩的两颗子弹,并用银白闪亮的手铐将自己与追逐已久的幻影紧紧锁在一起。他的自我救赎、他的勇敢热烈、他的果敢与孤注一掷,让他的灵魂与自我在这一刻饱尝力量与激情。身份、爱与价值皆随着身躯逐渐轻盈重新获得。

而寻枪,亦就此圆满。

“我——我是谁?一个家财万贯的流浪汉,一个被驱逐到世上的粗暴之徒,一个离开了自己祖先移居国土的逃亡者,一个心里老是叫唤着‘我要,我要’的家伙——他绝望地拉小提琴,为的是追寻死者的声音,他必须冲破心灵的沉寂。——《雨王亨德森》

亨德森的精神困惑来自于他对自我价值感的渴望……在小说中,贝娄暗示了现代文明社会的缺陷,他在作品中想要探索的中心问题是在充满异化的混乱世界上,人类怎样才能带着完整的人性生存下来……他没有沦为虚无主义者,即使步入晚年,依然没有放弃对于自身精神世界的拯救,物质社会并没有抹杀他心中对于人类的纯净灵魂的渴望。——《雨王亨德森》

小说中的亨德森,正是在现代社会中缺失了性能力与价值感。因此深入非洲腹地,目睹求雨的奇观、与狮群同行、带领族人求生,最终怀抱着一只幼狮飞离非洲大地,在这静寂的北极灰色世界中,激动非凡地在一片纯白的大地上飞奔。

正如朵拉的信中如此描述哈里尔·杜博阿:你拥有如此浩瀚又博大的灵魂,而我也将一直,永远回到他身边。

结

故事的最后,男人一无所求地扑向雪地里的枪,手臂伸得很远——在一无所获的宁静中。

想想看,有时做共犯比告密者更好——犹如萍水相逢的人最终成为一段歌谣,我们是游戏玩家,我们是「全息玫瑰碎片HologramRose」。

关注公众号,加入我们:全息玫瑰碎片HologramRose

——时间所剩无几了。

本文由小黑盒作者:RIverWayne 原创

转载请注明作者及出处